去る2009.10.24〜25東京工芸大中野キャンパスにて、TDC主催でLinotype社の小林章さんを招いたワークショップが行われました。

お知らせメールがきて躊躇せずに申し込んだのがよかったのか、定員16名という狭い枠の中運良く滑り込めましたので、簡単に内容報告します。

詳細は次回の文字飲みにて報告しますよー!

今回の企画は午後半日×2日間という短い時間のなかで、フォントファイルまで作成してみようというもの。日本で開催するのは今回が初めてとのこと。(海外では何度か開催されているようです)

例年この時期に来日にあわせセミナーが行われていたのですが、TDCの照沼さん曰く今年は趣向を変えてワークショップに挑戦してみましたとのことでした。

当日までに書体のスケッチ〜アウトライン化まですませてきてね、と事前課題が出ていました。が、スケッチに着手したのがワークショップの1週間まえ、アウトライン作成したのが前日夜〜当日朝というぎりぎりっぷり。

当然骨格レベルでしか用意できず、細かい詰めや調整は当日行うことにしました...。

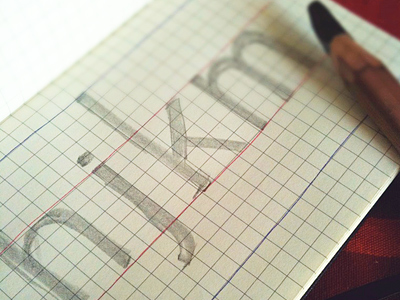

Moleskineのノートにベースラインなど色分けしてガイドにし、カーペンターペンシルでスケッチ。これをスキャンして下地にします。

作業の大きな流れはこんな感じです。

- アウトラインデータをFontLabにはりつける(or FontLabでトレース)

- パスの調整

- 字幅の設定

- カーニングの設定

この間に実際に文字列を組んでみて、おかしかったら調整して字幅を直して...を繰り返し、2〜4をいったりきたりしていました。

予め合字や記号含むバリエーションまで仕上げてきてらした方は、ひたすらカーニングの調整をなさってました。(なんと私の両隣とも本文書体!)

私のほうはワークショップ開始時に全体のバランスを調整するところまで至っていなかったため、2日間とにかく形の調整でした。

特にご指摘いただき、重点的にやっていたのは以下。

- 大文字と小文字の太さのバランスが悪い。大文字が太く、小文字が細めがよいが、今は逆なので調整。

- 大文字と小文字の字幅がばらつきがあるため、調整。mやwなんかは結構広くなりました。(逆に広くなりすぎてしまったものも...)

受講前と受講後。2日間で細かい調整を行いました。

また、aは組んだとき見た目ががさがさしたので、シンプルな形に修正したりしてます。

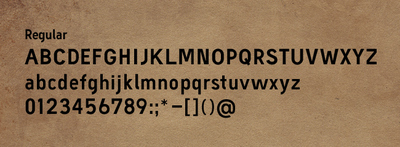

やり足りないことは山盛りでしたが、ひとまず2日間終えてできたのがこちら。

2日目最終段階のもの。我が輩はフォントである。名前はまだない。(クリックでちょっと大きくなります)

最終的に出来たデータをFont Labにてフォント化してできあがり。Illustratorで自分の作った文字が表示されるのに感動!講評のときに2日目でぐっとよくなりましたねーと言ってくださったのがなによりうれしかったです。

DINのようなちょっと可愛い感じで、ちょっと太めのディスプレイ映えする書体が作りたかったのですが、いかがでしょうか。

粗も多いしまだ調整足りないので、公開するのも何だなーと思ったのですが、2日間という短い時間でどこまでできたか、という例として載っけてみました。

直したいところたくさんなので、時間を作ってこれからも手を入れて行きたいとおもいます!

小林さんが以前ブログにて、字幅の調整の重要さについて触れられていますが、まさにこの苦労を体験できました。

書体のデザインには時間がかかります。大変な忍耐が必要なんです。書体デザインの時間の半分は、字幅の調整に費やされます。文字の輪郭がきれいにできた、というだけでは終わりじゃないんです。それが並んで単語になったときにどうなのか、ということの検証の作業が大事なんです。しかも、ロゴと違って前後に来る文字は単語によって当然変わる。予想される多くの組み合わせをあらかじめ書体デザイナーがテストして、気の遠くなるような回数の字幅の調整をしてから初めて世に出るわけです。デザインの現場 小林章の「タイプディレクターの眼」 : 「似た」フォントって

大学でタイポグラフィの授業はとっていたものの、書体を設計するのは初めてのこと。とにかくいろんなことを吸収できたすばらしいワークショップでした。

今回はカーニング設定もほとんどできなかったので、そこら辺も含め完成度を上げていきたいなあ。FontLab買っちゃうかなあ...。

あ、今回の様子はデザインノートに掲載されるそうです!超美しい本文書体を作られたY田さん(お席が隣だったエディトリアルデザイナーさん)の過程も見れると思うので、発売が楽しみですー

COMMENT